手術事例ブログ

2014年4月21日 月曜日

猫 口腔内 扁平上皮癌 片側下顎骨切除 調布市 府中市 三鷹市 武蔵野市 稲城市 動物病院

猫ちゃんの口のなかにできる悪性腫瘍のなかで1番多いものは扁平上皮癌です。口のなかのどこにでもできます。一番厄介なのは舌の裏側にできるものや喉にできるものです。見つかりにくい上に治療が困難なことがほとんどです。歯肉(歯茎)にできることもあります。歯肉にできたものでモリモリと盛り上がって大きくなっているものに関しては手術やその後の補助治療によって良好な予後を得ることもあります(大きさやどのくらい進行しているかにもよりますが・・・)。潰瘍を形成し出血や化膿しているような場合は治療後の予後は悪い場合があります。いずれにしても早期発見が重要であり、気になることがあれば動物病院にご相談ください。

この猫ちゃんは2ヶ月前ぐらいから口を気にしているとのことで来院されました。

下あごの奥歯の歯茎が少し盛り上がっていて、充血しているのがわかります。

麻酔下でこの部位のレントゲン撮影と組織生検をおこないました。レントゲン写真では下顎骨が溶けていることが判明し、病理検査では扁平上皮癌であることがわかりました。

癌をこのままにしておくと、癌の増大の結果食べることができなくなること、腫瘍の表面の自壊感染、さらに骨が溶けていくことでの痛みの増大により死期を早めることになることを説明し手術により切除することにしました。扁平上皮癌は周囲組織への浸潤性が非常に強いので広範囲の切除が必要です。そこで片側の下顎をすべて切除することにしました。

手術時の写真です。黒い糸は組織生検時に縫ったものです。

可能な限り腫瘍を残さないように慎重に切開を進めます。

前後左右上下いずれの方向も腫瘍から最低1㎝のマージンを取るようにします。

片側の下顎を切除したところです。肉眼状は腫瘍をすべて切除できました。

下顎を切除した後の出血を慎重に止血します。

術後の舌の動きなどを考え口のなかを縫合します。

下顎が無いことで舌が横に垂れるのを防ぐため、唇の端の部分を縫い縮めた所です。

これにより舌が垂れにくくなります。

手術後3週間経ったときの写真です。抜歯は済んでいます。手術後2週間ぐらいはヨダレで口のまわりが汚れます。エリザベスカラーをとって、顎周囲をきれいに拭いたところです。

残った方の下あごは少し真ん中にズレますが、見た目はそんなにわかりません。

手術後6ヶ月時の写真です。ヨダレで少し汚れてしまうとのことですが見た目はそんなに気にならないとのことです。

再発や転移も無く順調に経過しています

次の猫さんは1ヶ月ほど前から下あごが腫れてきたということで来院されました。前医では「抗生剤等の治療を行ったが効かないので腫瘍だと思う。もう何もできないので消炎剤で様子を見ましょう」と言われたとのことです。当院にはもうどうにもできないものなのかを聞きたいとのことで来院されました。当院では、まず何の腫瘍で、腫瘍はどこまで広がっているのかを精査しました。そして下顎リンパ節やその他の臓器への転移が見られず、病理検査では扁平上皮癌という結果でした。そこで飼い主様に治療法をいくつか提案し、それぞれのメリット、デメリットを説明しました。もちろんこのまま経過をみるのも一つの選択肢として提示しました。その中から飼い主様は外科的に切除することを選択されましたので手術を行いました。

向かって右側の下顎が盛り上がっています。触ると非常に大きく固い組織です。

最初の例とは違いあまりにも腫瘍が大きいためマージンを十分に取ることはできません。この場合、手術の目的は根治ではなく、あくまでも緩和治療です。

根治は難しいですが、再発を極力遅らせるためにできる限り腫瘍を取り除くことを考えます。

下顎の前歯を半分に割り、腫瘍の内側を分離していきます。

腫瘍が存在する下あご半分を切除したところです。腫瘍が巨大なのがわかります。

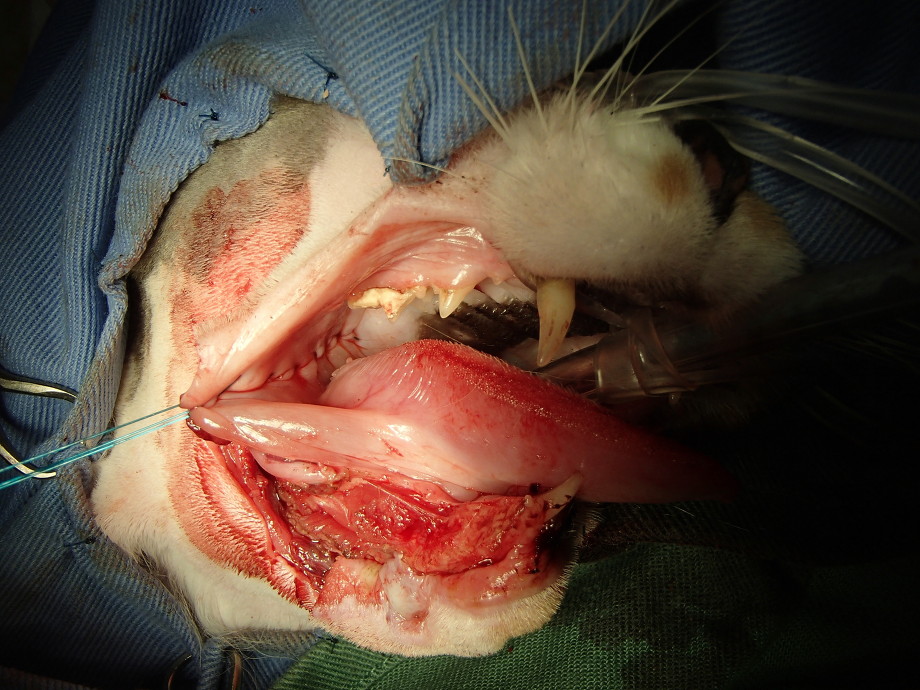

腫瘍を切除したあとの様子です。舌の付け根まで切開が及んでいます。

口腔粘膜と口唇粘膜を縫合したところです。

手術が終了したところです。この後は1週間程度は入院となり、その間は疼痛管理をしっかりと行います。この猫さんは性格的に入院中は自らゴハンを食べないことが予想されましたので頸部に食道瘻チューブを留置し、そこから流動食を給餌しました。これにより術後、食べないことで体力が低下するのを防ぐことができます。

術後の病理検査では、腫瘍は取りきれているが腫瘍周囲を覆っている正常組織の幅はわずか1ミリとのことでした。

退院後はすぐに自分の口から食餌を取り、術前からあったヨダレも止まり、非常に良好に経過しています。手術後の顔面の変化もなく飼い主様は非常に満足しておられました。

猫さんの口腔内にできる扁平上皮癌には今回ご紹介したような腫瘤(カタマリ)を形成するタイプと潰瘍(表面が崩れている)を形成するタイプがみられます。潰瘍形成型は予後は非常に悪いのに対し腫瘤形成型は手術で切除できれば、比較的良い予後が期待できます。ですので当院ではたとえ根治が難しいとされている扁平上皮癌であっても、タイプによって積極的に手術をおこなっております。

下顎を取るというのは大掛かりな手術であり、術後の状態等も含め可愛そうということで手術をあきらめる方もいらっしゃると思います。しかしながら癌を放っておいた場合どうなるかを考えていただくことが重要です。どんどん大きくなって、自壊し、化膿します。少しの口内炎でも痛いのに、その部位に歯があたり痛みは日に日にひどくなります。さらに骨が溶ける時の痛みも強く、ゴハンを食べることなんて到底できなくなります。さらに進むと外側にも張り出し常に出血が見られ血だらけになることもあります。当然内側に張り出すと、ものが飲み込めません。食べれないことと、感染、痛みなどで急激に衰弱していきます。術後数日の痛みと延々と続く痛み、どちらがつらいですか?安易に手術をしないという選択をする前にじっくり考えていただき、その結果として手術をしないという選択をしたならば尊重いたします。なにが一番いいのかをご家族の皆様とよく考えていただくのがいいと考えます。

ちなみに下の写真はすでに手術での切除が不可能な状態で来院された猫さんです。口内炎ということで治療を続けていたとのことです。なかなかよくならないとのことで当院に来院されましたが腫瘍は喉の奥まで浸潤しており手術は不可能と判断しました。

この猫ちゃんは2ヶ月前ぐらいから口を気にしているとのことで来院されました。

下あごの奥歯の歯茎が少し盛り上がっていて、充血しているのがわかります。

麻酔下でこの部位のレントゲン撮影と組織生検をおこないました。レントゲン写真では下顎骨が溶けていることが判明し、病理検査では扁平上皮癌であることがわかりました。

癌をこのままにしておくと、癌の増大の結果食べることができなくなること、腫瘍の表面の自壊感染、さらに骨が溶けていくことでの痛みの増大により死期を早めることになることを説明し手術により切除することにしました。扁平上皮癌は周囲組織への浸潤性が非常に強いので広範囲の切除が必要です。そこで片側の下顎をすべて切除することにしました。

手術時の写真です。黒い糸は組織生検時に縫ったものです。

可能な限り腫瘍を残さないように慎重に切開を進めます。

前後左右上下いずれの方向も腫瘍から最低1㎝のマージンを取るようにします。

片側の下顎を切除したところです。肉眼状は腫瘍をすべて切除できました。

下顎を切除した後の出血を慎重に止血します。

術後の舌の動きなどを考え口のなかを縫合します。

下顎が無いことで舌が横に垂れるのを防ぐため、唇の端の部分を縫い縮めた所です。

これにより舌が垂れにくくなります。

手術後3週間経ったときの写真です。抜歯は済んでいます。手術後2週間ぐらいはヨダレで口のまわりが汚れます。エリザベスカラーをとって、顎周囲をきれいに拭いたところです。

残った方の下あごは少し真ん中にズレますが、見た目はそんなにわかりません。

手術後6ヶ月時の写真です。ヨダレで少し汚れてしまうとのことですが見た目はそんなに気にならないとのことです。

再発や転移も無く順調に経過しています

次の猫さんは1ヶ月ほど前から下あごが腫れてきたということで来院されました。前医では「抗生剤等の治療を行ったが効かないので腫瘍だと思う。もう何もできないので消炎剤で様子を見ましょう」と言われたとのことです。当院にはもうどうにもできないものなのかを聞きたいとのことで来院されました。当院では、まず何の腫瘍で、腫瘍はどこまで広がっているのかを精査しました。そして下顎リンパ節やその他の臓器への転移が見られず、病理検査では扁平上皮癌という結果でした。そこで飼い主様に治療法をいくつか提案し、それぞれのメリット、デメリットを説明しました。もちろんこのまま経過をみるのも一つの選択肢として提示しました。その中から飼い主様は外科的に切除することを選択されましたので手術を行いました。

向かって右側の下顎が盛り上がっています。触ると非常に大きく固い組織です。

最初の例とは違いあまりにも腫瘍が大きいためマージンを十分に取ることはできません。この場合、手術の目的は根治ではなく、あくまでも緩和治療です。

根治は難しいですが、再発を極力遅らせるためにできる限り腫瘍を取り除くことを考えます。

下顎の前歯を半分に割り、腫瘍の内側を分離していきます。

腫瘍が存在する下あご半分を切除したところです。腫瘍が巨大なのがわかります。

腫瘍を切除したあとの様子です。舌の付け根まで切開が及んでいます。

口腔粘膜と口唇粘膜を縫合したところです。

手術が終了したところです。この後は1週間程度は入院となり、その間は疼痛管理をしっかりと行います。この猫さんは性格的に入院中は自らゴハンを食べないことが予想されましたので頸部に食道瘻チューブを留置し、そこから流動食を給餌しました。これにより術後、食べないことで体力が低下するのを防ぐことができます。

術後の病理検査では、腫瘍は取りきれているが腫瘍周囲を覆っている正常組織の幅はわずか1ミリとのことでした。

退院後はすぐに自分の口から食餌を取り、術前からあったヨダレも止まり、非常に良好に経過しています。手術後の顔面の変化もなく飼い主様は非常に満足しておられました。

猫さんの口腔内にできる扁平上皮癌には今回ご紹介したような腫瘤(カタマリ)を形成するタイプと潰瘍(表面が崩れている)を形成するタイプがみられます。潰瘍形成型は予後は非常に悪いのに対し腫瘤形成型は手術で切除できれば、比較的良い予後が期待できます。ですので当院ではたとえ根治が難しいとされている扁平上皮癌であっても、タイプによって積極的に手術をおこなっております。

下顎を取るというのは大掛かりな手術であり、術後の状態等も含め可愛そうということで手術をあきらめる方もいらっしゃると思います。しかしながら癌を放っておいた場合どうなるかを考えていただくことが重要です。どんどん大きくなって、自壊し、化膿します。少しの口内炎でも痛いのに、その部位に歯があたり痛みは日に日にひどくなります。さらに骨が溶ける時の痛みも強く、ゴハンを食べることなんて到底できなくなります。さらに進むと外側にも張り出し常に出血が見られ血だらけになることもあります。当然内側に張り出すと、ものが飲み込めません。食べれないことと、感染、痛みなどで急激に衰弱していきます。術後数日の痛みと延々と続く痛み、どちらがつらいですか?安易に手術をしないという選択をする前にじっくり考えていただき、その結果として手術をしないという選択をしたならば尊重いたします。なにが一番いいのかをご家族の皆様とよく考えていただくのがいいと考えます。

ちなみに下の写真はすでに手術での切除が不可能な状態で来院された猫さんです。口内炎ということで治療を続けていたとのことです。なかなかよくならないとのことで当院に来院されましたが腫瘍は喉の奥まで浸潤しており手術は不可能と判断しました。

投稿者 西調布犬猫クリニック | 記事URL